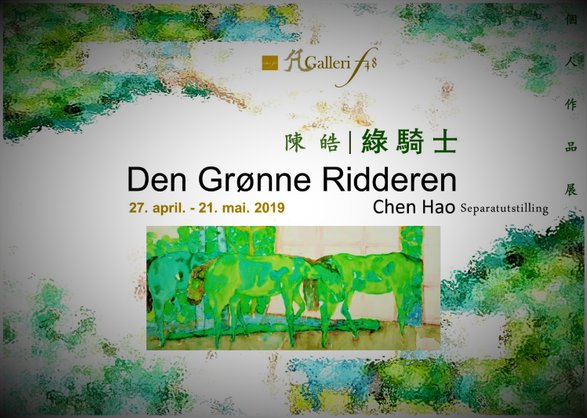

陈皓与绿骑士

画家陈皓常年四处走动、写生、创作。这是他的基本生活形态。他的速写习作、水墨创作和文字,确乎可以用源源不断和丰富来形容。我脱口而出的感慨是:真浩瀚!这是我和陈皓比较常用的表达方式。比如给他修好的照片,他会说:太嘹亮了!对着一张纯文字海报,他会说:嗯,性感。

无锡之地

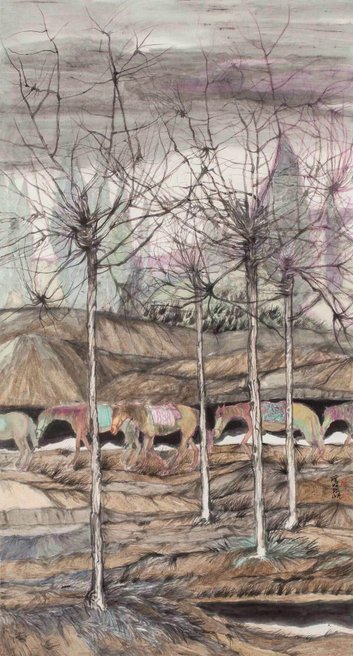

一年里,陈皓会有不少时间在外地写生。许多地方冷僻,并非国内写生大军趋之若鹜的热门之处。他常常和一群画家朋友混迹游荡,出没于无锡的旧河坞,渔村,外省的小城,海港码头,南南北北。往往十天半月下来,一批新的人物风景小水墨就活泼疏朗地收入他的笔端。

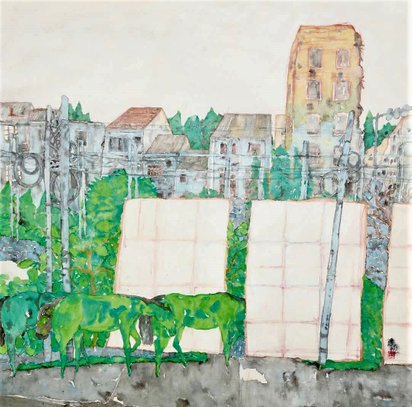

回到无锡运河边的家,是他的寻常日子。他打羽毛球,与众茶聚,酒聚,追世界杯,话痨。写字,烹小鲜,继续画运河边的普通人,男男女女,野树,电线,鸟,卡车,猫。作品几乎大量的背景都有无锡城的今日模样,已及拆迁的旧城废墟。再有许多有表情或无表情的马。

陈皓时常与众聚的情形,令人想到无锡自古就多文人画家聚会斗诗作画的风气,有人用"雅谑痴颠"来形容这段艺术史众生像。我和陈皓相识多年,从未就这个问题有过认真探讨。尽管走在江南地界上,自然就铺展着一个无形,遥远又坚固的历史背景。我们竟然绕过了他的老乡顾恺之,倪瓒,徐霞客!我们还绕过了吴冠中,徐悲鸿,钱钟书,刘天华,阿炳。这些都是在无锡出生又一一远去的众生身影。我是透过陈皓,也叫陈没落的这个人,这个写字画画的有趣灵魂,才真正开始认识无锡和江南。这因缘注定今时今日的陈皓就当生在此地,做一个画画写字的人。他的文字颠顽,有时候旖旎跳跃,似无着落,但并无狂燥和矫情,也不虚张声势。有时读着,觉得这真就是一个雅谑痴颠的人呐!学院派大概会拒绝他,视之若顽劣。多年前,人们就已经以不同版本描述过他,在此不一一赘述。我只想聊聊作为画家的陈皓。他不是学院派画家,从未沾染学院的某些习气,倒是在江湖里翻滚多年,颇多一些真性情。只因为喜爱画画,自发进入画院专注修习。他身上具有某种江湖智慧,他说自己就是个俗人。但画面有某种规矩和讲究,他把那种世俗气息浓缩到男男女女众生群像,背景永远会有拆迁的废墟。倒少了许多的烟火气。或许,在画画的过程中,眼里和心里的许多杂质自然地就被清理了一些。

骑士何来

陈皓心里是一直住着一个骑士的。并不仅仅指那一匹,或那一群频繁出现的马。它们就是骑士,而并非牵马或坐骑的那谁。即是说,本应被骑士用做坐骑的这个宾语,最终变成了主语骑士本身。它们低头走路,给自己做着主,本来可以步履从容穿过溪涧幽峡,却只是无端地走向一处处残垣断壁,以至无路可走。这是不是骑士的宿命,某种怅然和末路。又也许不过是骑士的一段梦魇。他们或许只是宁愿在人去楼空的尘世游走一段,寻一个梦迹,背景总是正在清除和消失的旧楼檐,截断的旧墙,以及正随着脚手架缓缓生起的水泥高楼。江南的旧气象正在消失贻尽,这是一个冗长的现在完成进行时,也是整个故国的缩影。骑士本就是不在此处此时的事物,他也更不是故国的侠客,与世俗生活若即若离,可以不时出手世俗纷扰之中,又可随时抽身而出。他多半的形态应当也是仗剑走天涯,形单只影背影潇洒。但骑士是什么? 这是个西洋中世纪的旧词。即使是在骑士的出身地,他们不也曾面临另一种命运的尴尬?时代已经抛弃了骑士。在有风车和仙人掌的高原黄昏,四顾茫茫,天下已经没有巨龙和魔,骑士要坚守他的风骨,只好与风车宣战。

陈皓的绿骑士,只产自江南。不如说包含着对旧时光的遥想,世俗世界的某种游离之态和有时挥洒脱逃的向往。他满目除了江南故乡的古运河,灌木青荇,还有成年时变迁的城市,拆毁的旧屋,断壁残垣。而换一种视角,乐观一点,骑士更隐秘代表着儿童的渴望和天真,某种拉出来遛遛的冒险,即使世界尘烟四起,他也愿意在狭窄幽深的故道水边,和巨兽水泥擦擦肩,四处碰碰壁,踽踽而过。

所以有的绿马儿没有头颅。你可以认为他们只是藏起来,歇一会儿。或者只是努力把鼻子伸到巷子的尽头,深深嗅一口潮湿馥郁的故园气息,或许会打一个响鼻,抖一抖鬃毛。这种“我就看看,我认怂”的姿态,与骑士们组团出游并带着点“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”的劲头,有些奇趣地呼应着又嘎然而止。

这跟陈皓的某种处世态度颇为相合。若继续眷恋世俗生活,骨子里的那些形而上的旁观与好奇,始终会逼迫他走入自己的绝境。待出离时,就成了玩耍戏谑的姿态,咧着嘴讪笑,还有许多自嘲。但眷恋是有的。树叶子还是那么绿,以至于流淌到了骑士的周身和灵魂里。太绿了,像古代运河里的流水,像江南的湖草,像沾着露珠的青苔。我见过灰尘飞扬的建筑拆迁工地,倾覆的垃圾四处堆散,兀突的推土机或打桩机轰隆作响。这个世界令人惊奇,人们被裹挟进一个急速生长壮硕的时代怪物里,身不由己。彷徉在旧世界废墟的骑士,既要带着那一点天真固执的清瘦,又不免被这些突兀的混沌世界屡屡阻挠。似乎没有出路。那些绿树红花旧时景象都是正在消逝的梦幻,犹如泡影,它们存在过,但它们真的存在过吗——陈皓的绿骑士,陈皓就是这群绿骑士中的一个。他把头颅藏在某一段砖壁或者灌木的背后,保持着静默。或者只是因为某种脆弱。这是陈皓作品之中始终秉持的基调。这种怅惘一旦生长,就挥之不去,弥漫在他的画面之中。如果说他的释然还需要时间,至少新近的彩墨走笔,逐渐有了一些空疏,这是某种适度的控制和减法。

【澄清韵】

在好友陈皓即将赴北欧之际,为他的个展写下这些文字之时,把这首《澄清韵》送给他。这仅仅是我的一念之想,是我对他作品走向的某种判断。仅一面之词,属于夹带私货的。顺便说一句,我喜爱的这位歌者和音乐创作者马先生,祖籍也是江苏。那里真是一个出产才子的地方啊!只是其成长经历奇妙地融合了青海牧区,江南,古琴,佛法的修行,作曲与音乐制作。

《澄清韵》出自《道藏》的首部经文,是音乐专辑《空山行吟》中的一首。

琳琅振响

十方肃清

河海静默

山岳吞烟

万灵镇伏

招集群仙

天无氛秽

地无妖尘

冥慧洞清

大量玄玄也

陈皓收到这首歌之后,静默了两天。这个反应也是在意料之中。他说他更喜欢交响乐和爵士乐,对于一个内心里装着骑士的人,这种气息更为贴切。

而无论怎样,好的念头,好的音乐,好的绘画,都是这现世人间的美好痕迹。就连某些感念的殊途和分歧,也都是甚为合理的存在。

待陈皓到达北欧,正是春天复活节。那时亦送他应时应景的北方歌谣,陪着绿骑士,一起走走,看看,观河海静默,山岳吞烟。

夏夏

2019年3-4月 于奥斯陆 Galleri F48画廊

陈皓简介

陈皓,1963生,江苏无锡人。1986年毕业于江苏省国画院研修班。自由画家,自由写作者。出版画册《当代美术家作品丛书—陈皓作品集》,《夏天里》,《然后》,《水漫过》,及散文集《最后一张东风》等。现为江苏省美术家协会会员,江苏省文艺评论家协会会员,无锡市美术家协会理事,无锡市书画院特聘画家。

________________________________________________________________________________

水墨画中的印象派情调

★ 艺术收藏 2014-12-08

“陈皓在他的画面中则勾勒出一种主观意象的风景,那风景,近而唯美,甚至光影纵横,那水墨的材质,竟被他画出印象派的情调来。他画面里显现的景像,已然不为古之笔法、墨法所限,那种意识的情境,竟让观者不知是何种材质的绘画,似乎油画、水彩、水墨都亦有之。他的绘画是他与古典与现代相交纵后,选取一个体现方式,以一种本真的态度吸取当代的营养,使观者看到一种色彩清亮的空间。他赋予了现代文人的意识流表现。”他的画有着非常吸引人的内在情绪。“是将现实与梦幻的自然流转在绘画中得以自然的体现,显示出新的传统与现代结合的种种可能。”

----批评家陆虹

水漫过

--《陈皓文渊坊雅集》序

陈皓的画我看不懂,因为我不太懂画。有评论说,他的画“竟让人不知是何种材质的绘画,似乎油画、水彩、水墨都亦有之”我感觉陈皓的画是有点与众不同的。

但陈皓的文章我看得懂的。几年前陈皓送我一本散文集《最后一张东风》。过后我对陈皓说:你这本书我是从第一个字读到最后一个字的,在读你书的人中应该是独一无二的吧?陈皓困惑的看着我,仿佛在问,我的书有这么好看吗?

我可以不读莎士比亚,不读曹雪芹,因为我不认识他们。但我不能不读陈皓。因为他是我的朋友,读朋友的书可以随时同作者互动,其中的快乐是同读古人的书不能相提并论的,难道谁读了古人的书能同莎翁,曹公去互动一下子的嘛?

世界杯来啦?我到陈皓画室同他谈办画展的事,他居然大谈世界杯,好像没有他不认识的球星,众球星如果看到他那一大堆的世界杯速写,估计会忘了踢球,估计会群起一脚把他踢进门框里去。

陈皓的书的确是好看看的,借用韩愈《答李翊书》中的话,“生之书辞甚高”。陈皓的画也的确是好看看的,有人说陈皓“是少有的带点鬼气的画家”。读了陈皓的书,看了陈皓的画,我感觉陈皓这厮的确心里有“鬼”。

缪小展

二零一四年八月二日

静居小记:头上有玫瑰的白马

文/沧州朵儿

大概是去年七八月份的时候,陈没落先生邮寄了新出的画册《夏天里》,江南梅说,丫头,给这鬼才写点什么。对没落兄,陌生而遥远,觉得人似聊斋里的书生子,附了狐般的,不着边际,私底下也与梅研究过先生,读过他的文字,又。散淡、率真、偶尔犯黄。我对先生甚至是排斥的,缘于文字。真正读懂他,缘于他的画。不得不承认,先生笔下的马,是温良的,精怪的。邪媚中踏出绣云,甩动的筋骨,成山,如峰,与简约色调的夏天互为诸侯。

先生曾推荐寄畅园与我,至今未能成行。淅淅沥沥交往这多年,只见文字、画作,却没有拜会,未免遗憾。北方少有这样的画风,红马,绿马、白马,蓝马,等待戈多的黑马!印证了先生是爱马之人。揣摩着先生内心是狂野的,五彩斑斓的,人如马,马即人。

诸多的评论,都淹了先生的才气,灵性。马的远方即是先生的远方,马的夏天就是他落拓不羁的内心的大狂野,茂盛,不可抵挡地走心!因了没落先生的好人缘,无锡人称之为鬼才,他们似乎也有没落三剑客之称,总之百闻不如一见,适逢马年,先生笔下的精良就是先生的精良。真想去找先生喝茶,拜访先生,顺便让“青衣”念上一曲,咿咿呀呀……(图为先生画作,字为朵儿临屏所记,希望不要挨了先生板子)

江南寸园

文/陈皓

那几天霜降,靠窗的沿口开始结出一层稀薄眉睫,很像维姐脸上气势磅礴的皱褶。维姐说我取笑她,“别以为青石路才气势炫耀,你一到寸园可能寸草不留。”维姐说的斩钉截铁,手里拿了把开尺折扇,还挥了挥拳头。仿佛,眉骨间装了灯泡。我问寸园是什么玩意——我以为是另一把折扇。

维姐说是百合路老黑的私人密园,端的才“眉清目秀,冰雪欺人。”好像寸园就是她牙龈里的菜。

“可是比你的菜院子不知标致几千几万倍。”

我暗自挫了半天。江湖险恶,黑旋风又如何被老黑截屏去了寸园?当年,老黑家的院子去过几趟,除了几具太湖石脸书,无啥形象,“居然现在开始鸟语花香?”

押司旁边敲了敲木鱼,“阿弥陀佛,你可是数几千次鸟毛也数不全,施主何不走上一回。”

车子很快就驶入百合路。其实路名和百合一点不搭。一转弯,一团肉呼呼的粉条贴着车窗,掷过来。我以为是喇叭花。停妥一看,居然老黑家传说中的十三姨,蟠桃脸,鹗嘴,眉梢腰。

“没上心的叔叔,”女人已经唉哟哟叫唤开来,“我家黑爷可是吩咐我等足三个时辰,你们看看,桂花树也谢了。”

押司说早年老黑呼她一丈青,言下之意,一丈之内,所有青涩气青砖地青花瓷青春期通通碾碎。和维组下车唱个诺,女人一甩水袖,“唉呀呀,居然把天煞星全招来咧。今天实在好日子。”

维姐不解,老黑乃正宗东北浪里白条,偏偏污为抡板斧的黑厮,是不是抺黑之嫌。“江南私园藏的都是怨气与泡妞密函,李师师算厉害了吧,黑厮也敢撩拨,更不用说杜丽娘。”我讪讪道。

上回《菊花台》写的是一周泼皮秀,原与寸园无关,但老黑久居江南,胭脂气十足,道理上也犯了梁山不藏私货的规矩。不过梁山太远,如是无锡的寄嘲园,估计黑厮想造反也由不得他。

押司早冷笑不已。他用三寸木鱼不断拍打栏杆,分明击打的牡丹亭杜丽娘后花院偷情那段拍子。

“施主,不如找机会做了他吧。”

“大白天哪个没屁眼的让押司叔叔吃了砒霜,真没了王法?”十三姨柳眉倒挂,尖叫出来。

押司原以为声音小,没料想十三姨听的清楚,神色有点尴尬。维姐忙搭讪,“押叔叔近来闭关修练不曾开糊,王法对他没啥鸟用。”

“慌了吧慌了吧,”女人得意起来,“我家黑爷就喜欢晚上磨牙,下次我让他多磨几回,磨一回,就杀一个好汉,正好,给鸭屎叔叔做回十字坡。”

黑厮忙喝住十三姨,“你家叔叔可是大人物,通判出身,不和我们一般见识。”

“你有叔叔他们贱吗?” 我终于耐不住。

寸园无非三亩光景,却端得邪气袭人。有诗曰;入得寸门,草树郁然,朱阑画楣,几分汩声,收秋分无尽,沿长廊穿行修竹画石之间,妖姬艳竖,朱砂欲滴。中间有石径弯上朱雀戏台,被老桂树遮了一角,长草卷过木鱼声,却让藏树丛的芙蓉鸟收了声去,你说一句,便回你“唉呀呀”。

声音端的比十三姨更有媚气。

临走,我偷偷揉了一手桂花粉藏贴身口袋——花落时飞琼屑玉,拂于墙身,有桂树肉香,亭亭孤映,一脸风卷残云。十三姨晃着身子说,“那泼皮说的如此吉祥,黑爷以后晚上别磨牙改磨狼琊榜吧。”

2011-9-25

你突然发现推开一扇门

像等待注射氰化钾那样绝望

太阳下山

屁眼大的气囊也戒备森严

如果喘气也会中途拦截

一个人走在街上

也有可能被子弹不小心,跳一下

咚

咚

咚

上帝作证,没有一个人敢停下来

再跳一下

就为了等某一天某个人经过

我只是坐在你看不见的地方

用一块抹布抵住枪膛

列队,稍息,脱鞋上床

关灯

告发